Crimes commis en RDC et réparations : comment l’Etat entretient la frustration des victimes ?

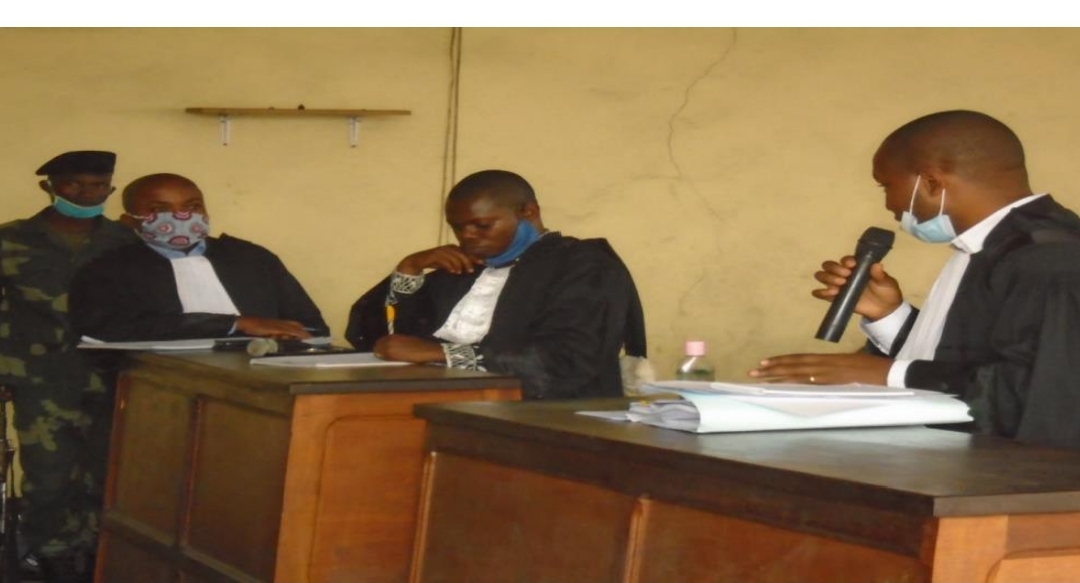

Une étude récente, appuyé par Avocats Sans Frontières (ASF) révèle les insuffisances du système judiciaire congolais en matière de réparation des victimes des crimes de masse. Dans sa conclusion, l’étude formule des recommandations à 4 étapes du processus judiciaires pour remettre à chaque fois les victimes des crimes graves en RDC dans leurs droits.

Menée en mai 2021, ’’ dépasser le statu quo en matière de réparations en RDC : Enjeux et perspectives’’ est l’intitulée du travail menée par Sara LIWERANT, Directrice Adjointe de l’école de criminologie de l’Université de Kinshasa (UNIKIN).

Ce travail s’inscrit dans le cadre du projet : ‘’Soutenir les efforts de la lutte contre l’impunité en république démocratique du Congo’’ mis en œuvre par le consortium Avocats Sans Frontières, RCN Justice & Démocratie et TRIAL international, qui place les intérêts et les droits des victimes de crimes graves au cœur de sa stratégie en renforçant l’accès à la justice des personnes et des communautés victimes de ces crimes.

Les principales facettes des réparations ratées en RDC

Avocats Sans Frontières présente l’accès à des mesures de réparations effectives et adéquates en RDC comme une priorité, et cela à plusieurs niveaux, à l’heure où nous sommes. Cependant, le contraste est qu’au moment où les mécanismes judiciaires congolais prétendent donner réparations aux victimes, celles-ci demeurent dans un profil de non-réparées si l’on analyse le processus de réparation sous un œil de professionnel.

Entre autres obstacles de réparations effectives et adéquates, il y’a l’Etat congolais lui-même qui ne répare qu’à de rares exceptions en cas de sa condamnation à verser des dommages et intérêts, indique les termes de référence de l’atelier de restitution de résultats de l’étude « dépasser le statu quo en matière de réparations en RDC : Enjeux et perspectives’ », organisé du 5 au 8 juillet à Goma.

L’inexistence de consistance dans les montants ordonnés par les différentes juridictions dans les dossiers des crimes internationaux et l’inadéquation des mesures de réparations ordonnées, sont également des obstacles relevés dans la réparation des victimes de crimes de masse.

Alors que le préjudice peut en partie être de nature collective, la structure des procès implique que les parties civiles soient individualisées et, de fait, la réparation aussi.

L’étude fait observer in fine que, les réparations ne sont à l’heure actuelle, ordonnées que sur le plan judiciaire, ce qui exclut de facto la majeure partie des victimes de l’accès au moins théorique à la réparation.

Il faut donc logiquement innover dans les pratiques judiciaires congolaises en termes de réparations réservées aux victimes des crimes graves en RDC.

Les réparations en RDC: des nouvelles normes s’imposent

Les problèmes de réparations des victimes des crimes graves en RDC, se situe à quatre niveaux du processus judiciaire congolais. Il s’agit de l’enquête, la phase pré-juridictionnelle, la décision judiciaire et l’exécution des décisions judiciaires.

Pour arriver à innover dans le domaine de réparations, l’étude propose des recommandations à chaque niveau

A la phase d’enquête, il est important de reconnaitre juridiquement aux victimes le droit à l’information et à l’avancement de l’état du dossier en y associant une obligation de résultat pour les avocats, rechercher les biens des auteurs présumés, pour anticiper la mise en insolvabilité des prévenus, explication aux victimes par les avocats et les OSC de la temporalité, des marges de manœuvre et des limites du processus judiciaire.

La phase pré-juridictionnelle recommande l’élargissement de la définition d’une victime, améliorer les droits procéduraux des victimes, demander une saisie conservatoire des biens identifiés d’un auteur des crimes, établir un lien avec les partenaires chargés de la prise en charge holistique.

Concernant la décision judiciaire, l’étude recommande de distinguer les réparations individuelles, collectives et d’intérêt communautaire, possibilité de prononcer une mesure d’interdiction du territoire touché par les infractions à l’égard du condamné, établir une individualisation du préjudice tenant compte des circonstances particulières de la commission des faits infligés à la victime, s’assurer de la notification aux victimes, distinguer les réparations collectives, poursuivre les réunions entre avocats, OSC et victimes au procès afin de s’assurer de la transmission des informations judiciaires et inscrire le processus judiciaire en lien avec la prise en charge holistique.

Enfin, l’exécution des décisions judiciaires doit, selon les recommandations de la chercheuse, tenir compte de la mise en place d’un magistrat de l’exécution des décisions judiciaires, poursuivre les réunions entre les avocats, les OSC, les victimes au procès et y associer les magistrats afin de constituer un groupe de réflexion, une méthodologie relative à l’identification des types de réparations octroyées et à leur mise en œuvre. Héberger par exemple un fonds au ministère de la justice ou comme une institution indépendante d’appui à la démocratie ou encore création au niveau provincial de ce fonds et Identifier les partenaires techniques et financiers susceptibles d’appuyer la mise en œuvre des réparations prononcées, pour ne citer que cela.

A noter que, selon le droit national qu’international, l’obligation de fournir réparation incombe à l’Etat pour les actes et omissions qui peuvent lui être imputés, sur son territoire ou à l’étranger. En droit congolais la responsabilité de l’Etat congolais découle des articles 16, 52, 182 et 187 de la constitution qui le condamne pour n’avoir pas garanti aux victimes la sécurité, la paix et la protection.

Il est donc clair que lorsque l’Etat n’assure pas réparation, il crée inévitablement des frustrés.

Article rédigé avec le soutien et l’appui financier de RCN Justice et Démocratie

Gabriel Ishara Kashugushu